東京新聞政治部(@tokyoseijibu)の2017年05月21日09時26分の公式ツイート[1]は、21日の紙面記事「「共謀罪」に懸念/首相あて国連特別報告者の書簡」を画像として掲載する。記事本文は、下記ツイートの画像リンクにて、ご確認いただきたい。この記事は、国連人権高等弁務官事務所・プライバシーの権利に関する国連特別報告者のジョセフ・ケナタッチ氏(Joseph Cannataci、マルタ大学メディア&ナレッジサイエンス学部教授、2015年7月より3年間、同職としては初代[2])の安倍晋三首相宛書簡[3]の大部分を和訳・掲載するものである。

元の文書は、私が読むところ、主目的が「共謀」罪(テロ等準備罪)に対する批判の正確性を問合せたものであるが、20日付の東京新聞の記事[4]が解釈するように、テロ等準備罪がプライバシー権を侵害する虞を批判するものとしても読めなくはない。ただ、記事のように批判を目的とするために、和訳がねじ曲げられているとすれば、それは大変遺憾なことである。たとえば、東京新聞の和訳が

法改正案に関する情報の正確性や日本におけるプライバシー権への影響の可能性を決めてかかる気はありません。ただ、閣下の政府に対しては、日本が批准した自由権規約(ICCPR)によって課されているプライバシー保護に関する義務について注意したいと思います。〔東京新聞訳〕のようであるところ、当該の英文をできるだけ忠実に訳すと、

私は、日本のプライバシー権に対する法改正ならびに改正に伴う潜在的影響についての情報の正確性を、予断をもって判定したくはありませんが、閣下の政府に対しては、1978年に日本が批准した「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」により確立されたプライバシーの権利に関する義務に注意を払うよう、お願い申し上げます。〔筆者訳〕という一文となる。この文書がパラグラフ・ライティングされているものと解釈した場合、この文はトピック・センテンス(主題文)であるから、本来、分かち書きしてはいけない。東京新聞の訳の緩さ(自在さ)をいかに解釈するのかは、読者次第である。

訳が厳密なものではないとはいえ、原文と対比する限りでは、東京新聞の和訳は、文書の意図を問題ない程度に伝えている。国連から事実確認が要求されていると解釈することは、誰にでも許されることであろう。このとき、23日付で東京新聞が報じる[5]ように、政権が無闇に反発しているだけであるとすれば、安倍政権は、ここでの「情報戦」に負けている。官僚組織ともども、問合せには淡々と応じるべきである。

安全を扱う分野の(自称)専門家としては、次の一文が気になる。

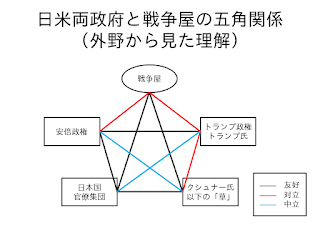

また、NGOの仕事、とりわけ国家安全保障のセンシティブな分野におけるものに対する、本法制の潜在的影響への懸念が湧き上がっております。政府は、この〔共謀罪の〕適用がこの分野には影響しないかのように繰り返してきたと言われています。しかし、「組織的犯罪集団」の定義の曖昧さは、依然として、例えば、国益に反して活動するとみなされたNGOの監視を合法化する機会を造り出すものと批判されています。〔筆者訳〕これは、過日(2017年3月25日、2017年4月26日)指摘したように、テロ等準備罪が、諸外国において「カラー革命」を支援してきた「戦争屋」に対する心理的な抑止力として機能するものと読み替えることも可能である。

テロ等準備罪の存在自体により、普遍的な人権保障の実現のために活動する非営利組織が萎縮するという具体的な危険が生じることは事実であるが、他方で、「戦争屋」の手下である活動家の内心に圧力が掛けられることを考慮すれば、テロ等準備罪の是非については、あくまで、これらの二種類の利益を比較考量した上で論じられるべきである。日本国民全員の金銭的利益だけで考慮すれば、ヘリコプターマネーによる財政破綻を避けるため(2017年3月30日記事)、テロ等準備罪が必要であったとされてしまうと、この船橋洋一氏及びジョージ・ソロス氏による巨大な一例ゆえに、多くの人権侵害は、金銭上、相対的に僅少な損害であると片付けられてしまうことになる。他方で、私自身も、正当な言論活動に対する萎縮効果を内心に感じているが、このマイナス効果は、金銭上、限りなくゼロとして算定されてしまうことになる。

「大事(=戦争屋への抑止)の前の小事(=言論者の萎縮)」をたびたび許してきた結果、現在の日本社会があると言えるが、テロ等準備罪創設の影響がいかなるものになるのかは、その適用・運用状況により、後世の判断を仰ぐほかない。同罪が戦争屋一味にのみ適用されたというストイックさを通じて、わが国は、世界に公正な法の運用をアピールすることができる。しかし、これだけでは、内心の萎縮という現今の批判の核心に十分に応答したものとはならない。後世における運用状況の十分な開示と、裁判所への権限の付与の二点が要点かと思われるが、両方とも、現在のわが国には、実現を望み得ない。大坂正明容疑者の逮捕は、偶然によるものかも知れないために、大きく報道されてしまうことはやむを得ないが、他方で、このニュースを警察による一種の示威行為と受け取る人々もいよう。現今の情報を総合すれば、わが国は、当面の間、人権の保障された民主主義国家とは程遠い姿勢を継続し、後世においても、そのように評価されることを良しとした、ということになろう。

今回も、長々と和訳に仕込まれた悪意の有無を検討してきたが、戦争屋の意に沿う情報を流通させるという情報ブローカー(中間業者)商売が、どれだけわが国の国益を棄損してきたかを考慮すれば、この検討作業も必要であったと言えよう。メディアのアジェンダ(議題)設定能力は、警戒を以て指摘されてきたことであるが、和訳をねじ曲げるという荒技も、最早、常に警戒すべき対象と化している。この状態は、現在の若年者への教育環境を考慮すれば、今後も継続することを考慮しておくべきであろう。正しい知識を追究しても学術活動上の不都合が生じることがなく、また、正確に報道すべき内容を報道しなかったときに適時・適量の制裁が加えられる世の中でなければ、当面、このような状況が続くものと考えて差し支えなかろう。なぜなら、客観的な見地から批判する人物のリソースは限定されたままであろうし、また、メディアも好き放題、金主の言うなりに飛ばし記事を載せまくるであろうからである。

[1]

「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡 「共謀罪」採決強行https://t.co/wd4SjG7Bs8

— 東京新聞政治部 (@tokyoseijibu) 2017年5月21日

20日に掲載した #国連報告者 に対する首相書簡。21日の朝刊で書簡のほぼ全文の日本語訳を掲載しました。日曜日にじっくり読んでいただければ幸いです pic.twitter.com/cEeKVVA0yi

[2] OHCHR | Special Rapporteur on Privacy

(2017年05月23日確認)

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Privacy/SR/Pages/SRPrivacyIndex.aspx

[3] Letter to Japan on the the 'conspiracy' bill

(Joseph Cannataci, Special Rapporteur on the right to privacy、2017年05月18日)

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Privacy/OL_JPN.pdf

[4] 東京新聞:「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡 「共謀罪」採決強行:社会(TOKYO Web)

(辻渕智之、2017年05月20日付朝刊)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201705/CK2017052002000123.html

[5] 東京新聞:「共謀罪」書簡の国連特別報告者 日本政府の抗議に反論:国際(TOKYO Web)

(ロンドン=小嶋麻友美、2017年5月23日朝刊付)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/list/201705/CK2017052302000119.html

2017年5月29日追記

特定非営利活動法人ヒューマンライツ・ナウと海渡雄一氏らによる翻訳も似通ったものであることに気が付いたので、(私自身のために)メモしておく。

[1] 国連特別報告者ジョセフ・ケナタッチ氏 共謀罪法案について安倍内閣総理大臣宛の書簡全体の翻訳 | ヒューマンライツ・ナウ

(2017年05月23日)

http://hrn.or.jp/news/11053/

2017年6月7日追記

大坂正明容疑者の逮捕は、本日付『産経新聞』のウェブニュースによれば、長い時間をかけて内偵し、機を逃さず逮捕したものであったという。逮捕がテロ等準備罪に向けたこの時期に偶然に一致したという見方は、成立しないものといえるが、他方で、逮捕・拘留せずに良い訳がないから、本件が不穏分子への威嚇効果を持つとしても、それは一般人には関わりのないことである。また、この逮捕を恣意的であるとして批判することも、容疑が重大である以上、失当であると言えよう。当人がなぜ逃亡し続けたのか、し続けられたのかという話も、幇助した組織も含めて、批判に晒されるべきである。

また、この人物の同定がDNA鑑定でのみ可能であったという報道内容には、いささか驚く。指紋や掌紋が決定打にならなかったということが驚きである。ただ、これ以上の詮索はしない。

[1] 半世紀近く逃亡、完全黙秘 人定作業難航の末に特定 渋谷暴動の大坂容疑者再逮捕 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

(記名なし、2017年06月07日15時02分)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170607-00000098-san-soci

〔...略...〕「中核派」の大坂正明容疑者(67)が7日、殺人容疑などで警視庁に逮捕された。公務執行妨害容疑で大阪府警に逮捕されてからの20日間、「完全黙秘」を貫いた大坂容疑者。〔...略...〕

「百パーセント(本人だと)裏付けるのは、正直不可能。これ以上ないところまで客観的な証拠を積み上げた」。ある府警幹部は、こう明かした。広島市内のマンションで捜索中の捜査員に体当たりしたとして、大坂容疑者が逮捕されたのは5月18日。〔...略...〕

供述が得られない中、大きな支えになったのはDNA型鑑定だった。生前に提出を受けていた大坂容疑者の母親(故人)のDNA型を照合したところ、「血縁関係があるとみて矛盾がない」との結果が出た。父親がすでに亡くなり入手できていなかった父系のDNA型についても、親族男性のものと照合し、「親族関係の可能性を否定しない」との結果が得られた。〔...略...〕